|

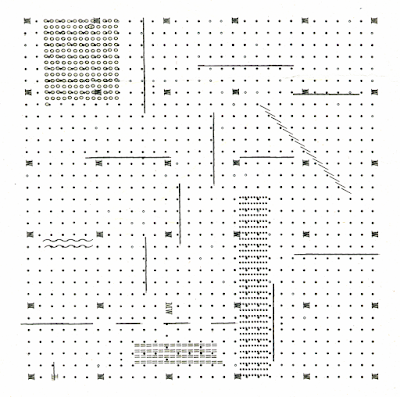

| Andrea Branzi, No-Stop City, 1970. |

Comme nous n'aimions pas beaucoup les promenades, dès que nous nous rencontrions, nous nous dirigions immédiatement vers le Sacher, ou l'un des autres cafés qui nous semblaient adaptés à nos fins. Dès que nous étions assis dans notre coin au Sacher, nous avions tout de suite une victime pour nos spéculations. On partait par exemple d'un Autrichien ou d'un étranger en train de manger, complètement crispé, son gâteau au chocolat ou son jambon de Prague fourré de raifort à la crème, ou bien plutôt épuisé par les épreuves d'une visite de la ville, et donc mangeant son gâteau avec beaucoup trop de précipitation, et avalant son café trop goulûment, comme toujours, pour blâmer sévèrement la stupide goinfrerie qui progresse partout depuis quelques lustres. D'une Allemande engoncée dans un manteau de fourrure de mauvais goût et qui enfournait de la crème fouettée comme par pénitence, nous pouvions par exemple déduire sans détour notre aversion envers tous les Allemands de Vienne, d'un Hollandais assis devant la fenêtre en pull-over jaune canari, qui, ne se sachant pas observé, ne cessait de s'extraire à l'aide de l'index droit de grosses crottes du nez, il n'y avait pour nous pas loin jusqu'à une exécration exhaustive de toute néerlandéité, que, tout à coup, nous avions l'impression de détester depuis toujours. Ceux que nous ne connaissions pas étaient mis à contribution tant qu'aucune personne de connaissance ne nous tombait sous les yeux, mais dès qu'une de nos connaissances apparaissait, c'est sur elle que nous fixions celles de nos pensées qui s'adaptaient précisément à ce nouvel objet de notre observation, et qui pouvaient nous divertir, littéralement, des heures, étant donné que nous en tirions abusivement un thème de discussion un peu plus élevé, nous semblait-il, propre à chasser notre ennui, et point de départ d'un tout autre thème dont nous n'hésitions pas à penser qu'il était, tout simplement, philosophique. Ainsi, il n'était pas rare que ce fût un être des plus ordinaires en train de boire un son café qui nous amenait à Schopenhauer, ou bien une dame dévorant d'énormes morceaux "d'apfelstrudel" sous le portrait de l'Archiduc, en compagnie de son petit-fils mal élevé, qui, par exemple, faisait que les fous de cour de Vélasquez au Prado pouvaient devenir pour plusieurs heures le thème central de notre conversation. Un parapluie tombé par terre pouvait nous amener non seulement, comme on pense bien, à Chamberlain, mais aussi au Président Roosevelt, un passant pressé, accompagné d'un pékinois, au style de vie extraordinairement dispendieux des maharadjahs indiens, et ainsi de suite. Quand je suis à la campagne, et que je n'ai aucune sorte de stimulation, ma pensée s'étiole, parce que toute ma tête s'étiole, à la ville on ne fait pas cette expérience catastrophique. Les gens qui quittent une grande ville et qui veulent maintenir leur niveau intellectuel à la campagne, comme disait Paul, doivent être dotés d'un énorme potentiel, et donc d'une incroyable réserve de substance cérébrale, mais eux aussi, à plus ou moins long délai, finissent par stagner et s'étioler, et la plupart du temps, quand ils prennent conscience de ce processus d'étiolement, il est déjà trop tard pour ce qu'ils veulent entreprendre, ils se ratatinent inéluctablement, et, quoi qu'ils fassent alors, cela ne leur sert plus à rien. C'est pourquoi pendant toutes ces années qu'à duré mon amitié avec Paul, j'ai pris l'habitude de mon rythme vital d'alternance entre la ville et la campagne, et j'ai bien l'intention de garder ce rythme jusqu'à la fin de mes jours, tous les quinze jours au moins à Vienne, tous les quinze jours au moins à la campagne. Car aussi vite que la tête se remplisse à ras bord à Vienne, aussi vite elle se vide à la campagne, et, en vérité, elle se retrouve aussi rapidement vidée à la campagne que remplie à ras bord à la ville, car la campagne est dans tous les cas beaucoup plus impitoyable pour la tête et ses intérêts que la ville, et j'entends la grande ville, ne pourra jamais l'être. A un être doué d'esprit la campagne prend tout et ne donne (presque) rien, alors que la grande ville ne cesse de donner, encore faut-il le voir, et, forcément, le sentir, mais rares sont ceux qui le voient, et ils ne le sentent pas davantage: ils sont attirés d'une manière odieusement sentimentale par la campagne, où, dans tous les cas, ils sont intellectuellement vidés en un rien de temps, et même pompés à mort, et, pour finir, définitivement ruinés. A la campagne l'esprit ne peut jamais s'épanouir, seulement à la ville, mais aujourd'hui les gens fuient la ville pour la campagne, parce qu'au fond ils tiennent trop à leurs aises pour faire usage de leur tête, qui est, naturellement, radicalement mise à l'épreuve à la ville, c'est la vérité, et ils aiment mieux se perdre dans la nature que, dans leur aveuglement borné, ils admirent sentimentalement sans la connaître, que profiter des immenses avantages qu'offre la grande ville, et surtout la grande ville d'aujourd'hui, avantages qui ne font que croître et se multiplier merveilleusement avec le temps et l'histoire - mais ils ne seraient sans doute pas capables d'en profiter. Je connais la mortelle campagne et je la fuis tant que je peux, au prix d'avoir à vivre dans une grande ville, dont, finalement, le nom importe peu, et qui peut être aussi laide que l'on veut, elle vaudra toujours pour moi cent fois mieux que la campagne.

Thomas Bernhard, traduit de l'allemand par Jean-Claude Hémery, Le Neveu de Wittgenstein, Éditions Gallimard, collection Folio, 1982 (1992), p.100-103.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire